日本史の中でも、平安時代は「古典の時代」「貴族の時代」として有名です。しかし、この時代の幕開けが、じつは大混乱の中で始まったということは、あまり知られていません。そもそも平安京は、桓武天皇によって急ごしらえのように建てられた都でした。

では、なぜ桓武天皇は都を二度も移す必要があったのでしょうか?

何を求められて平城京は作られたのでしょうか?

この一連の出来事を追うことで、私たちが今立っている京都という街の成り立ちも見えてきます。

奈良・平城京が抱えていた「仏教の重さ」

奈良時代(710〜794年)、日本の中心地だったのが「平城京(へいじょうきょう)」。現在の奈良市にあたります。中国の都・長安にならって整備されたこの都は、政治と文化の中心地でした。が、時代が下るにつれ、ある問題が浮かび上がってきます。

それは――「僧侶の政治介入」です。

当時の日本では、仏教が国家に取り入れられ、仏教寺院が国家の保護を受けて発展していました。とりわけ「東大寺」や「興福寺」などの大寺院は、大量の土地を所有し、官僧(国に認められた僧侶)が政治に強い発言力を持つようになります。

背景にあったのは、「仏の加護があれば、疫病や戦乱から国家を守れる」という思想でした。仏教は宗教であると同時に、国家安泰の呪術でもあったのです。実際、天然痘や天災が続くと、多くの寺が建立されました。

しかし、僧があまりに強い力を持ちすぎたことで、政争の火種にもなり、政務が混乱し始めます。

特に天皇の即位や後継者争いの場面では、寺院勢力が政治に深く食い込んでくるようになりました。

桓武天皇は、この状況に強い危機感を抱きました。

長岡京――思わぬ不運に見舞われた新都

784年、桓武天皇は平城京を捨て、都を「長岡京(現在の長岡京市)」へと移しました。その理由は明確です。

僧侶勢力から距離を置くため 淀川水系に近く、物資の流通がしやすいため 土地が広く、地震や洪水の被害も少ないと考えられたからでした。

つまり、宗教的・経済的・地理的な観点から理想的と見られたのです。都づくりも着々と進められ、天皇は新しい政治の拠点として期待を寄せていました。

しかし、ここで立て続けに「不幸」が起こります。

都の建設を担っていた藤原種継が暗殺される

天皇の弟・早良親王が無実の罪で幽閉され、非業の死を遂げる

その後、天災や疫病が続き、都の人々が不安に陥る

これらの出来事は、「怨霊のたたり」だと噂され、政治の中心である長岡京に不吉な空気が立ち込めるようになります。政務も滞りがちになり、天皇の側近たちも「この都には何かある」と不安を募らせていきました。

平安京へ――ふたたびの遷都と、理想郷の追求

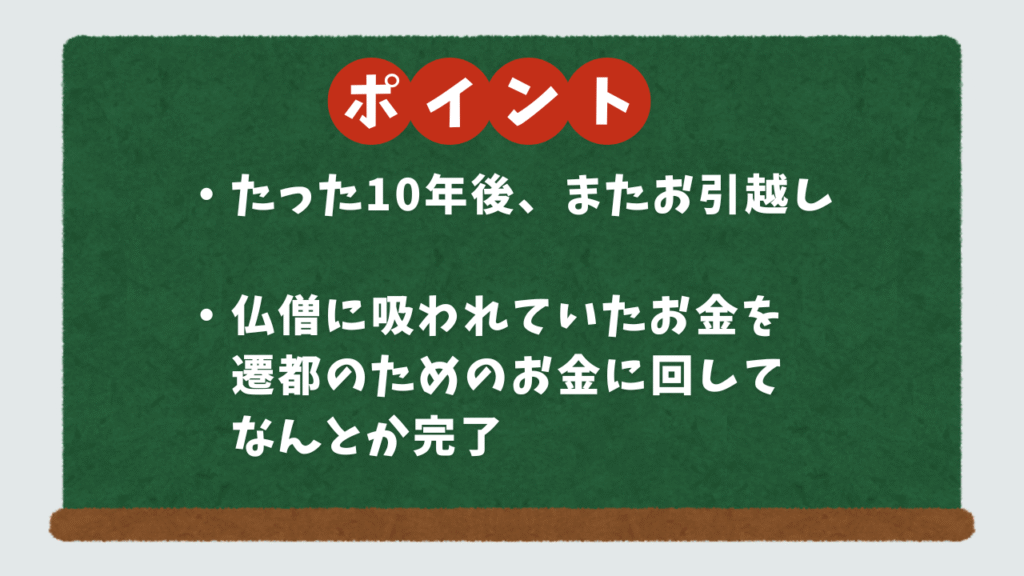

そして794年、桓武天皇は再び決断します。新しい都「平安京(現在の京都市)」への遷都です。10年での二度目の引っ越し。現代で考えれば、国家予算に匹敵する事業を二度も繰り返したようなものです。

では、そんなことがなぜ可能だったのでしょうか?

実はこの時期、桓武天皇は「仏教勢力への財政支出」を削減していました。僧侶の政治関与を抑え、官僧制度の見直しを進めたことで、国家の資金を「都の建設」に振り向けることができたのです。いわば、宗教改革によって都の建設費が捻出されたと言っても過言ではありません。

では、なぜ「平安」という名前を選んだのか?

この名前には、戦乱や天災を終わらせ、「平和な時代をつくる」という天皇の強い願いが込められていました。早良親王の死、仏教勢力との対立、長岡京の不吉な空気――それらすべてから脱却し、「安心して暮らせる都を作りたい」という思いが「平安」という文字に託されたのです。

おわりに:実はお寺がほとんどなかった平安京

ここまで見てきたように、平安時代は僧侶の影響を断ち切り、清新な政治を目指して始まりました。だからこそ、平安京の初期には、東寺・西寺という官営の寺院を除いて、寺はほとんど存在していませんでした。むしろ、寺院とは距離を置くための都だったのです。

しかし、現代の京都は「お寺の街」として世界的に知られています。一体なぜ、あれほど寺を排除して作られた都が、仏教の都になったのでしょうか?