六道珍皇寺とは? その名に秘められた意味

「六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)って、初めて聞く名前です。どんなお寺なんですか?」

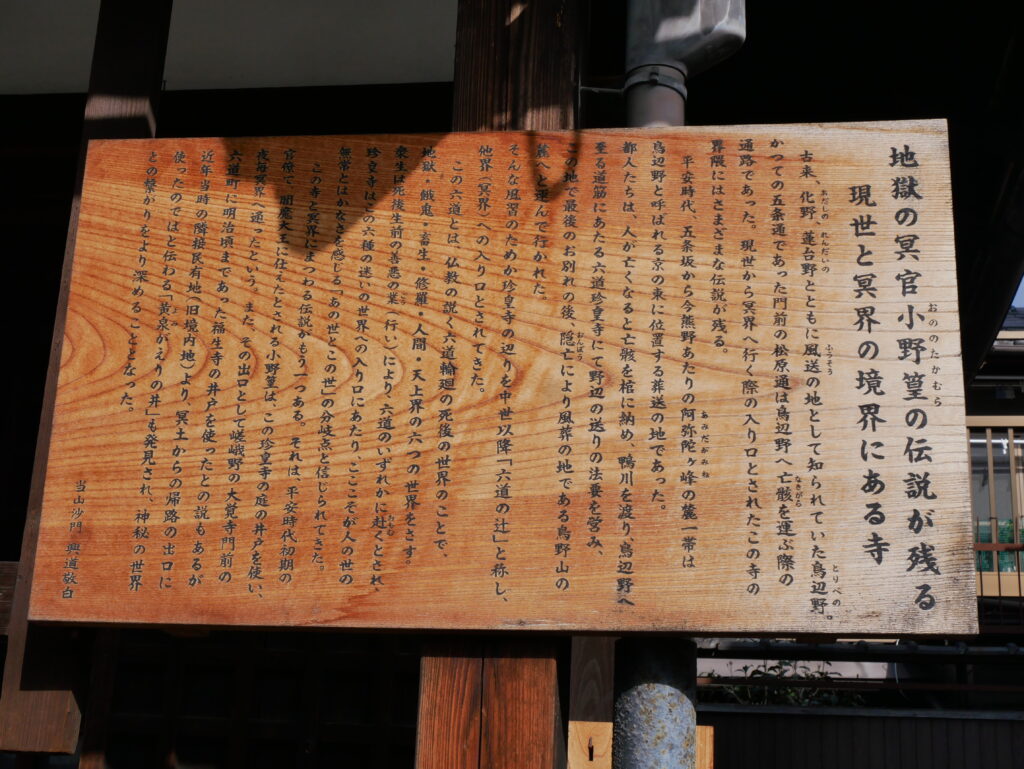

「六道珍皇寺は、京都・東山にある臨済宗のお寺です。しかし、ただの古いお寺ではありません。この場所は、古くから“冥界への入り口”とされ、特に地獄との関係が深い場所なんです。」

「地獄と関係があるお寺って、なんだか怖いですね。」

「そうですね。でも、それこそが六道珍皇寺の最大の特徴なのです。このお寺の名前にある“六道”とは、仏教で説かれる**六つの世界(天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道)**を指します。つまり、六道珍皇寺は“あの世とこの世の境目”にあると考えられてきたのです。」

六堂珍皇寺 六道の辻

京都は昔と今がごちゃ混ぜになって共存している町だが、

ここは特に地元の方々と共に時を刻んできたのだなと感じる佇まい。

生活とお寺の境界の線がはっきりしていないように感じた。

六道の辻—あの世とこの世の交差点

「“六道の辻”という言葉を聞いたことがありますが、六道珍皇寺と関係があるんですか?」

「そうです。六道珍皇寺のすぐ近くには、“六道の辻”と呼ばれる場所があります。ここは、昔から“あの世とこの世の分かれ道”と考えられてきました。」

「なぜ、そんな言い伝えが?」

「それは、この場所がかつて京都最大の火葬場であったことに由来しています。平安時代、この周辺は鳥辺野(とりべの)と呼ばれ、多くの遺体が弔われました。亡くなった人の魂は、この六道の辻を通って次の世界へ向かうと信じられていたのです。」

六堂珍皇寺 正門

小野篁の立て看板が無ければ、思わずスルーしてしまいそうなほど町に溶け込んでいる

小野篁と“地獄通いの井戸”

「六道珍皇寺といえば、小野篁(おののたかむら)の話が有名ですよね。どんな人物なんですか?」

「小野篁は平安時代の貴族で、学者・詩人・官僚など、さまざまな顔を持っていました。しかし、彼が最も有名なのは“地獄に通った男”としての伝説です。」

「え? 地獄に通う? どういうことですか?」

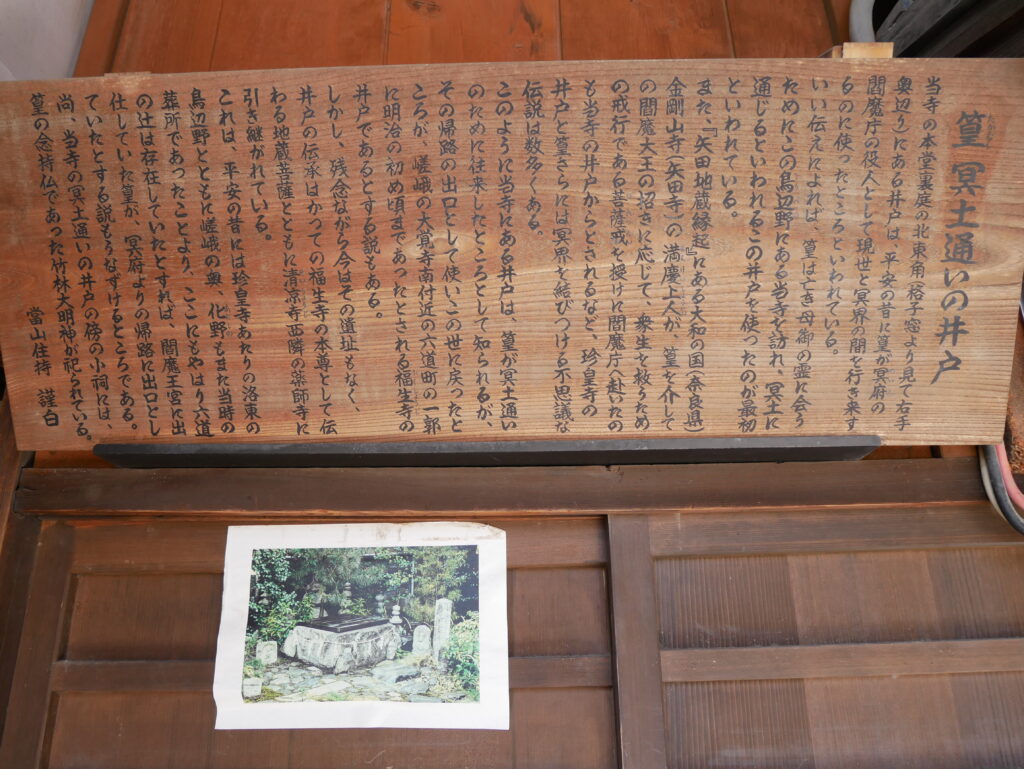

六堂珍皇寺 冥途通いの井戸

「伝説によれば、小野篁は昼間は朝廷で働き、夜になると六道珍皇寺の井戸から地獄へ行き、閻魔大王(えんまだいおう)の補佐官として働いていたとされています。」

「すごい話ですね! でも、どうしてそんな伝説が生まれたんでしょう?」

「小野篁は、当時の知識人の中でも特に聡明で、まるでこの世のものとは思えない才能を持っていたと言われています。また、閻魔大王に反論したという逸話もあるほどです。彼の神秘的なイメージと、六道珍皇寺の“冥界の入り口”という伝説が合わさって、“地獄通い”の話が生まれたのではないかと考えられます。」

六堂珍皇寺 冥途通いの井戸

井戸は扉に設けられた木枠から覗くことができる。

庭の奥隅にひっそりとあり、そのなんて事のなさが

より歴史の積み重ねとリアルを感じた

閻魔大王と地獄信仰のルーツ

「ところで、閻魔大王ってどういう存在なんですか? 何かの神様?」

「閻魔大王は、仏教における地獄の裁判官のような存在です。死者の生前の行いを裁き、どの世界へ行くかを決める役割を担っています。」

「地獄の王様みたいなものですか?」

「いえ、地獄には本来“王”という概念はなく、閻魔大王も“絶対的な支配者”ではありません。ただし、中国やインドの神話が仏教と結びつく中で、閻魔大王という存在が確立され、日本でも強く信仰されるようになったのです。」

六道珍皇寺の現代と、訪れる際のポイント

「六道珍皇寺には、今も“地獄通いの井戸”が残っているんですか?」

「はい。ただし、通常非公開で、特別公開の時期にしか見ることができません。また、境内には閻魔大王像や、“迎え鐘”と呼ばれる鐘もあります。この鐘は、亡くなった人の魂を呼び寄せるためのものとされています。」

六道珍皇寺 迎え鐘

真ん中に出ている白い縄を引っ張ることで、実際に鐘を鳴らすことができる

少し高い、きれいな音の印象を受けた

「すごく神秘的な雰囲気ですね。実際に行ってみたくなりました。」

「六道珍皇寺を訪れるなら、お盆の時期(8月上旬)が特におすすめです。この時期には“六道まいり”という行事があり、多くの人が先祖の霊を迎えるために訪れます。」

伝説の中の真実とは?

「結局、小野篁の“地獄通い”の話は本当なんでしょうか?」

「それは誰にもわかりません。しかし、伝説が生まれる背景には、必ずその時代の人々の信仰や世界観が影響しています。六道珍皇寺が“冥界の入り口”と信じられ、小野篁が“異才の人物”とされていたからこそ、このような伝説が語り継がれてきたのでしょう。」

小野篁の等身大像を木枠から覗くことができる。

政官のイメージとは裏腹に、立派な体躯を持つ高身長な方だったようだ

「伝説と歴史が混ざり合って、信仰が生まれる… なんだか不思議ですね。」

「まさに、それが六道珍皇寺の魅力なのです。単なるお寺ではなく、人々の“死生観”や“信仰”が詰まった特別な場所なのです。」

まとめ:六道珍皇寺の魅力

六道珍皇寺は、伝説と信仰が交差する神秘的な場所です。六道の辻、小野篁の伝説、閻魔大王とのつながりなど、ただの歴史的な寺院とは一線を画す魅力があります。京都を訪れる際には、ぜひこの神秘的な世界を体験してみてください。

六道珍皇寺 境内

正門からはわからないが、入ってみるとそこにはすっきりとしたシンプルなお寺の世界が広がっていた。

人が歩く場所にも自然と生えていたのであろう松の木が、切らずに残されているのに

ここの在り方を感じた

専門用語解説

• 六道(ろくどう)

仏教における六つの世界。天道(天界)、人間道(人間界)、修羅道(争いの世界)、畜生道(動物の世界)、餓鬼道(飢えと苦しみの世界)、地獄道(最も苦しい世界)のことを指し、生前の行いによってどこに生まれ変わるかが決まるとされる。

• 六道の辻(ろくどうのつじ)

京都に伝わる、“この世とあの世の境目”とされる場所。平安時代には、ここを通って亡くなった人の魂が次の世界へ向かうと信じられていた。「辻(つじ)」とは、道が交差する場所(十字路)のことを意味する。

• 臨済宗(りんざいしゅう)

日本の禅宗の一派。座禅による悟りを重視し、武士階級に広まったことで有名。六道珍皇寺は臨済宗のお寺に属している。

• 鳥辺野(とりべの)

平安時代の京都で、火葬や埋葬が行われた場所のひとつ。現代の京都市東山区に位置し、多くの遺体が葬られたことから“あの世への入り口”と信じられるようになった。

• 小野篁(おののたかむら)

平安時代の貴族であり、学者・詩人・政治家として活躍した人物。非常に優れた才能を持ち、伝説では“昼は朝廷で働き、夜は地獄で閻魔大王の補佐をした”とされる。六道珍皇寺にある井戸を通って地獄へ行き来していたという話が残る。

• 閻魔大王(えんまだいおう)

仏教において、死後の世界で亡者(死者)の生前の行いを裁く裁判官のような存在。地獄に堕ちるか、生まれ変われるかを決める重要な役割を持つ。日本では、怖い顔をした王様のように描かれることが多い。

• 迎え鐘(むかえがね)

六道珍皇寺にある鐘で、お盆の時期に鳴らすことで亡くなった人の魂を迎え入れるとされる。この鐘を鳴らすことで、あの世にいる祖先の霊が帰ってくると信じられている。

• 六道まいり(ろくどうまいり)

毎年お盆の時期(8月上旬)に六道珍皇寺で行われる行事。先祖の霊を迎えるため、多くの人々が訪れる。迎え鐘を鳴らして故人の魂を呼び戻す風習がある。